مقدمة

تسببت الحرب في السودان في تغييرات جذرية في سوق العمل، إذ تعرض القطاعان العام والخاص لضربة قاسية أدت إلى انهيار البنية التحتية الاقتصادية وفقدان آلاف الوظائف. ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية وانهيار قيمة العملة، لجأت العديد من المؤسسات إلى تسريح موظفيها أو منحهم إجازات غير مدفوعة الأجر، مما دفع الكثير من الكفاءات السودانية إلى البحث عن فرص عمل خارج البلاد.

تشير التقارير إلى أنّ القوى العاملة في السودان تُقدر بنحو 25 مليون نسمة، من إجمالي 49 مليونًا، فيما ارتفعت معدلات البطالة إلى 47% بحلول العام 2024 وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مع انكماش اقتصادي بلغ -18%. وقد كان لهذه الظروف أثر مباشر في مختلف الفئات المهنية، لا سيما الخريجين والشبان الذين وجدوا أنفسهم أمام خيارات محدودة للبقاء أو الهجرة بحثًا عن مستقبل أكثر استقرارًا.

ومن جهة أخرى، تمثل هجرة العقول أحد أكبر التحديات التي تواجه السودان، إذ فقدت البلاد أعدادًا كبيرة من المتخصصين في الطب والهندسة والعلوم، بالإضافة إلى العمالة الماهرة وغير الماهرة، مما أدى إلى تدهور الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. وفي ظل هذه الظروف، يُطرح تساؤل رئيسي: هل ستكون لدى هؤلاء المهاجرين رغبة في العودة إلى السودان في حال استقر الوضع؟

منهجية الدراسة

الفترة الزمنية للدراسة

جُمعت البيانات التي بنيت عليها نتائج الدراسة في الفترة بين 8 – 25 أبريل 2024. ويجدر التنبيه إلى احتمالية وجود فروقات في الآراء خارج الإطار الزمني المذكور.

مجتمع الدراسة

المواطنون والمواطنات السودانيين داخل السودان وخارجه.

إستراتيجية المعاينة

نظرًا إلى اتساع نطاق انتشار العينة وخطورة الوضع الأمني في بعض المناطق داخل السودان جراء الحرب إلى جانب محدودية الموارد، اعتمد فريق البحث الطرق غير الاحتمالية، واستخدم طريقة العينة الملائمة، من خلال منصات «بيم ريبورتس» على مواقع التواصل الاجتماعي.

حجم العينة

كان الهدف جمع 150 عينة، واختير هذا العدد لتحقيق أعلى درجة دقة وتمثيل ممكنة، تتناسب مع الموارد المتاحة لإجراء البحث. وجُمعت 157 عينة سليمة بنهاية الفترة المحددة لجمع البيانات.

عملية جمع البيانات

جُمعت جميع البيانات عبر الإنترنت، إذ صمّم فريق البحث الاستبيان باستخدام تطبيق «KoboToolbox»، واستعمل التطبيق نفسه في جمع البيانات. ونشر فريق البحث رابط الاستبيان عبر منصات «بيم ريبورتس» على مواقع التواصل الاجتماعي.

الاعتبارات الأخلاقية

وُضعت مقدمة توضيحية في بداية الاستبيان تتيح للمشاركين الاطلاع على أهداف المشروع. كما حرص فريق البحث على الحفاظ على سرية المشاركين عن طريق جمع الحد الأدنى من المعلومات الشخصية التي تسمح للفريق بالتأكد من صحة العينات المجموعة ومصداقيتها.

نتائج تحليل الاستبيان

صفات العينة

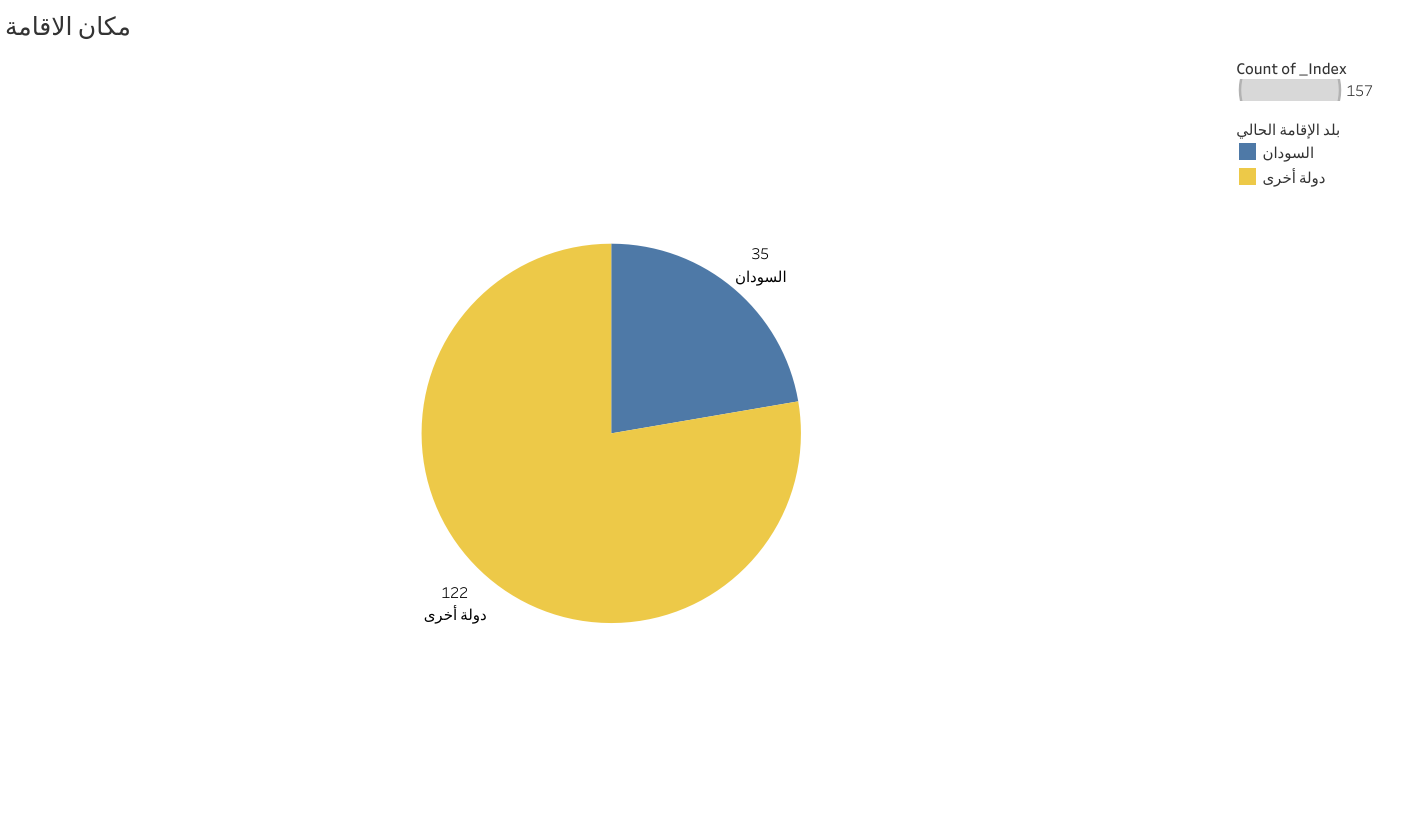

التوزيع الجغرافي: أظهرت نتائج تحليل العينة أن 77.7% من العينة (122 فردًا) كانوا مقيمين خارج السودان، فيما كان 22.3% (35 فردًا) مقيمين داخل السودان. وبالنسبة إلى المقيمين داخل السودان، فقد أجاب 71.4% من العينة (25 فردًا) بأنهم لا يقيمون في الولايات التي كان يقيمون فيها قبل اندلاع الحرب، في حين أجاب 28.6% من العينة (10 أفراد) بأنهم ما زالوا يقيمون في ولاياتهم الأصلية.

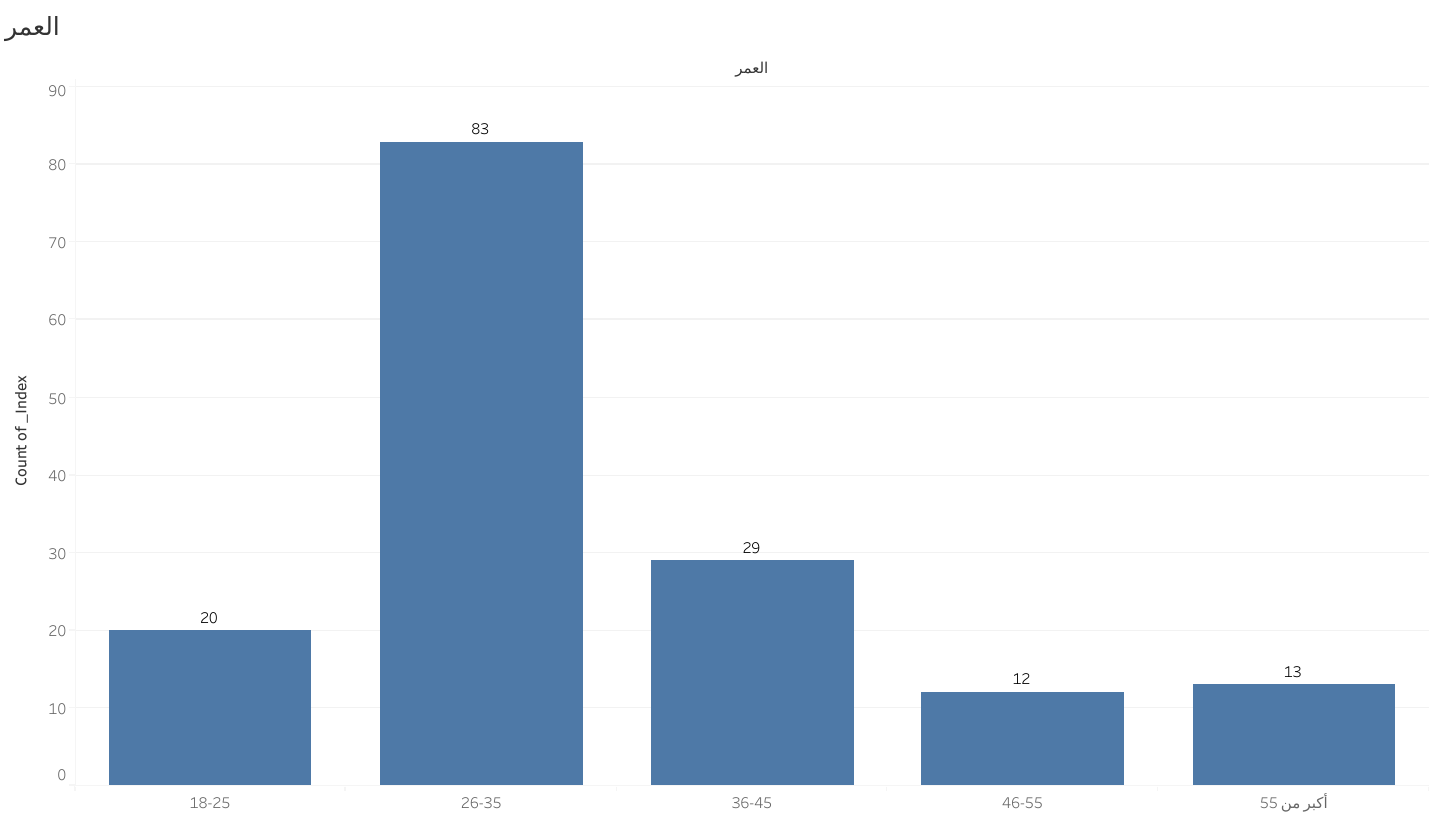

الفئات العمرية: أظهرت نتائج تحليل الفئات العمرية للمستجيبين أن الفئة العمرية 26 – 35 عامًا كانت الأكثر تمثيلًا بعدد 83 مستجيبًا (52.9% من العينة)، تليها الفئة 36 – 45 عامًا بعدد 29 مستجيبًا (18.5%). فيما كانت الفئات العمرية الأخرى أقل تمثيلًا، إذ سجلت الفئة 18 – 25 عامًا 20 مستجيبًا (12.7%)، والفئة 46 – 55 عامًا 12 مستجيبًا (7.6%)، أما الفئة الأكبر من 55 عامًا فقد سجلت 13 مستجيبًا (8.3%). وتُظهر هذه النتائج هيمنة الفئات العمرية الشابة في سن العمل على عينة الدراسة، ويمكن أن تعطي هذه الدراسة تصورًا واضحًا لتوجهات الفئة العمرية 26 – 35 عامًا، والتي تمثل أكثر من نصف المستجيبين وأكثر من الفئات الأخرى الأقل تمثيلًا.

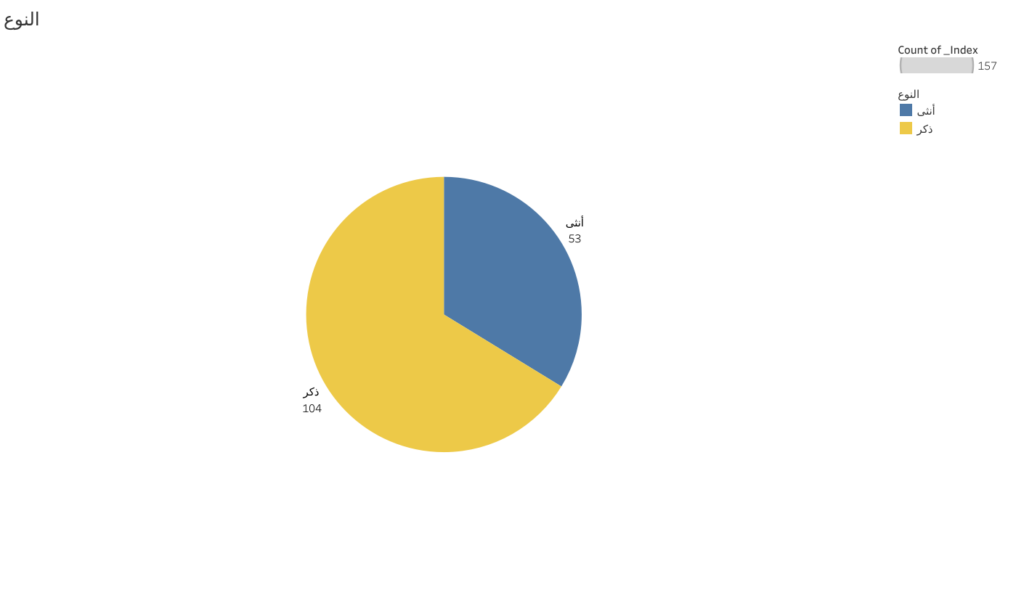

النوع الاجتماعي: يُبين تحليل النوع الاجتماعي، في الشكل «3»، أن أغلب المستجيبين كانوا ذكورًا بنسبة (%66.2) من العينة (104 أفراد)، فيما مثلت نسبة المستجيبات الإناث (%33.8) من العينة (53 فردًا).

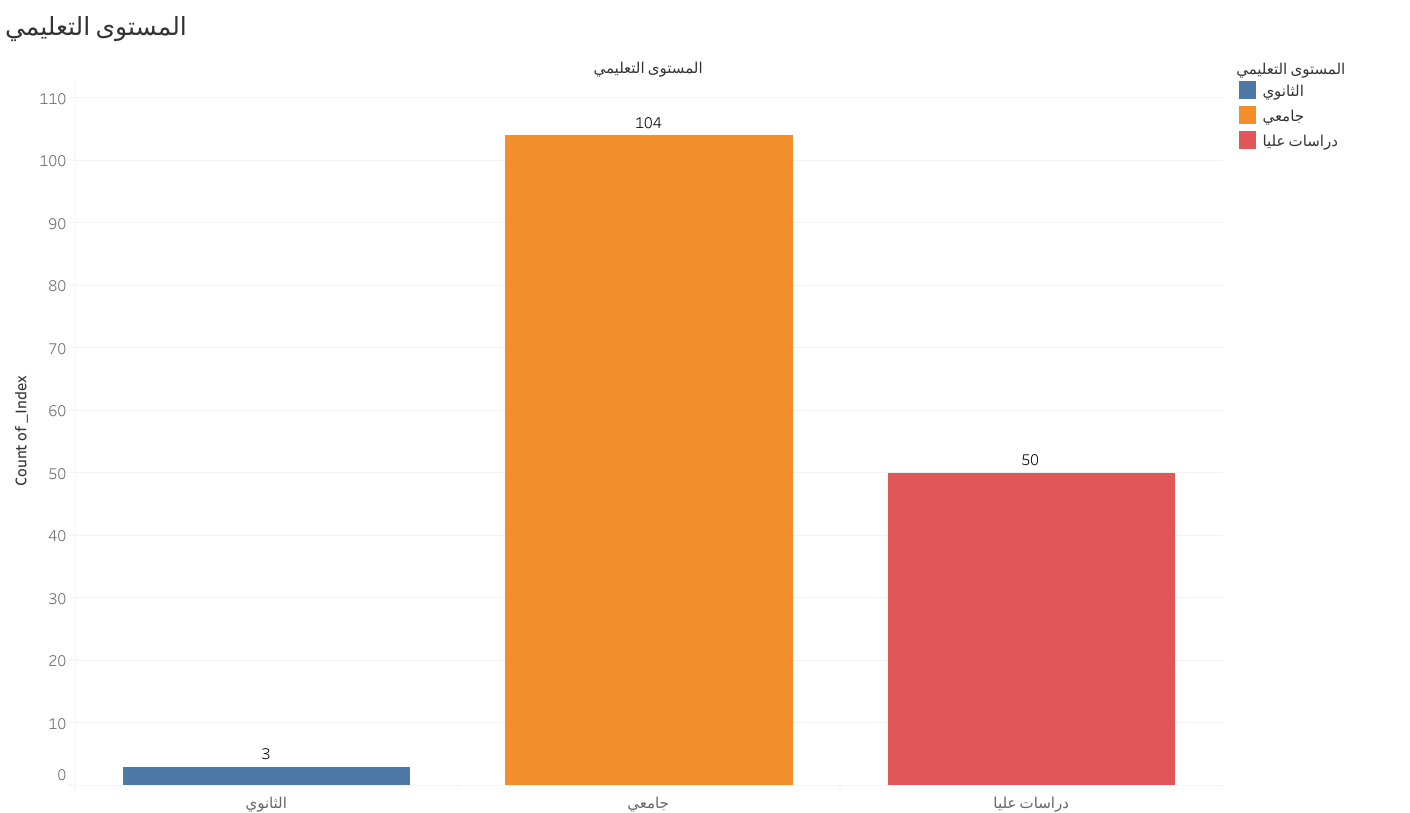

المستوى التعليمي: يوضح الشكل رقم «4» أن الغالبية العظمى من العينة تتمتع بمستويات تعليمية عالية، إذ بلغ عدد الحاصلين على تعليم جامعي 66.2% من العينة (104 فردًا)، فيما بلغ عدد الحاصلين على دراسات عليا 31.8% من العينة (50 فردًا). وفي المقابل، كان عدد الحاصلين على تعليم ثانوي محدودًا جدًا، إذ بلغ 3 أفراد فقط (1.9% من العينة). وتُظهر هذه النتائج تركيز العينة، على نحو أساسي، على الأفراد ذوي التعليم العالي، مع وجود هيمنة واضحة للحاصلين على تعليم جامعي بين المستجيبين.

تغير الوضع الوظيفي للمستجيبين بعد الحرب

الوضع الوظيفي بعد الحرب

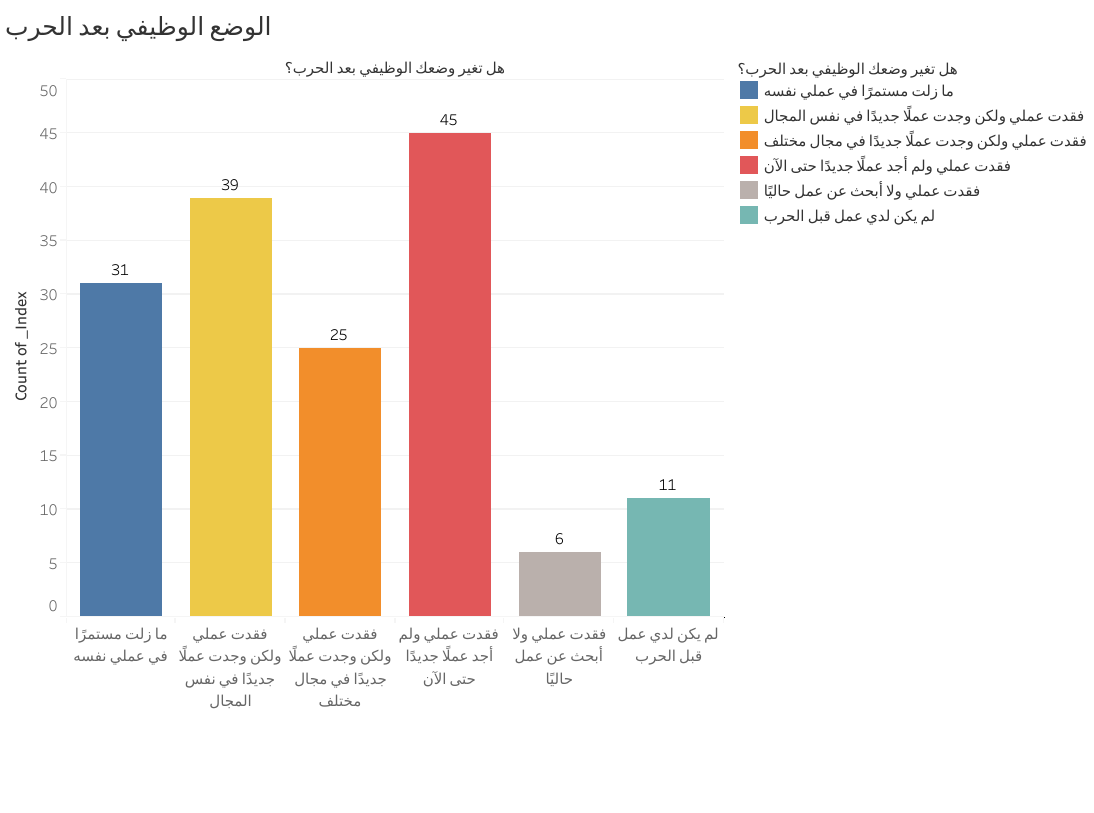

أظهرت نتائج تحليل الوضع الوظيفي بعد الحرب تأثيرًا بالغًا للأزمة في المستجيبين، إذ أفاد 31 فردًا (19.7%) بأنهم تمكّنوا من الحفاظ على وظائفهم رغم الظروف الصعبة، فيما أكد 115 مستجيبًا (73.2%) أنهم فقدوا أعمالهم بسبب النزاع، وفي حين تمكن 39 منهم (24.8% من إجمالي العينة) من إيجاد عمل جديد في التخصص نفسه، انتقل 25 آخرون (15.9%) إلى مجالات عمل مختلفة. وفي المقابل، ما يزال 45 فردًا (28.7%) عاطلين عن العمل رغم بحثهم النشط عن فرص عمل، فيما توقف ستة أفراد (3.8%) عن البحث. ومن ناحية أخرى، أجاب 11 فردًا (7%) بأنهم لم يكونوا يعملون أساسًا قبل الحرب. وتُظهر هذه البيانات التأثير العميق للنزاع في سوق العمل، إذ نجح ثلث المتأثرين تقريبًا في إعادة التوظيف (سواء في المجال نفسه أو مجالات بديلة)، فيما ظل قرابة 40% من الذين فقدوا وظائفهم عاطلين رغم جهود البحث.

الشكل رقم «5»

المهن الأكثر تأثرًا بالحرب

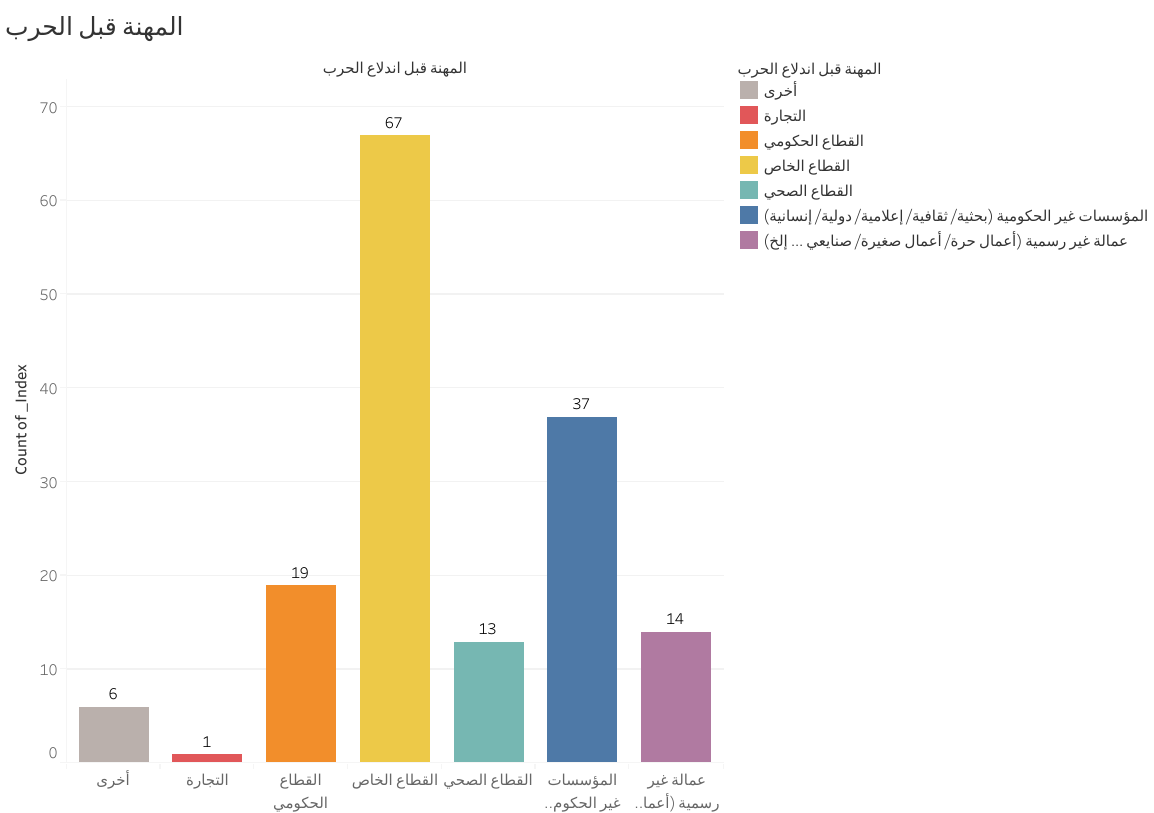

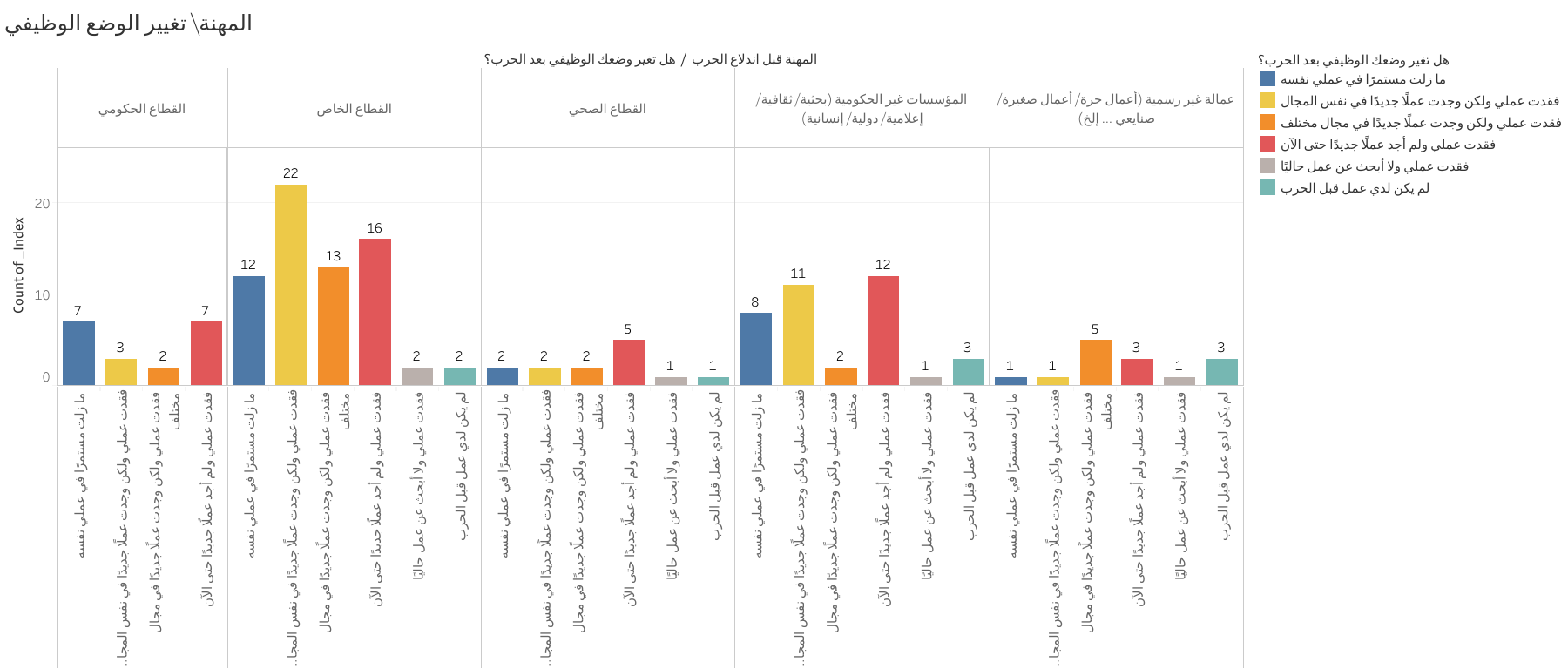

أظهرت نتائج تحليل المهن قبل الحرب توزيعًا واضحًا بين المستجيبين، إذ احتل القطاع الخاص المركز الأول بعدد 67 مستجيبًا (42.7% من إجمالي العينة)، يليه قطاع المؤسسات غير الحكومية (البحثية والثقافية والإعلامية والدولية والإنسانية) بعدد 37 مستجيبًا (23.6%). وجاء القطاع الحكومي في المرتبة الثالثة بعدد 19 مستجيبًا (12.1%)، فيما شكّلت العمالة غير الرسمية (الأعمال الحرة والأعمال الصغيرة والصنايعية.. إلخ) 14 مستجيبًا (8.9%). أما المشاركون من القطاع الصحي فبلغوا 13 مستجيبًا (8.3%)، في حين كانت التجارة الأقل تمثيلًا بمستجيب واحد فقط (0.6%). وتُظهر هذه النتائج هيمنة القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية على تشكيل العينة قبل اندلاع الحرب.

الشكل رقم «6»

يُظهر التحليل التفصيلي لآثار الحرب في الوضع الوظيفي للمستجيبين تباينًا واضحًا بين القطاعات المختلفة. ففي القطاع الخاص (67 مشاركاً)، برزت قدرة ملحوظة على إعادة التوظيف، إذ تمكن ثلث العاملين (32.8%) من العثور على فرص عمل في تخصصاتهم السابقة نفسها، مما قد يشير إلى مرونة نسبية في هذا القطاع وقدرته على استيعاب الصدمات. غير أنّ نسبة 23.9% ممن ظلوا عاطلين، رغم بحثهم المستمر عن فرص جديدة، تكشف عن تحديات كبيرة في سوق العمل، لا سيما في الوظائف التي تتطلب مهارات متخصصة.

أما في القطاع الحكومي (19 مشاركًا)، فقد اتسم الوضع بمزيدٍ من الجمود، إذ تساوت نسب المحتفظين بوظائفهم (36.8%) مع الذين فقدوا أعمالهم دون إيجاد بديل (36.8%). وهذا التوازن قد يُبرز طبيعة الوظائف الحكومية التي تتمتع ببعض الحماية نسبيًا، لكنها تواجه، في الوقت نفسه، صعوبات كبيرة في إعادة توظيف المفصولين.

وفي قطاع المؤسسات غير الحكومية (37 مشاركًا)، اتضح التأثير، بدرجة كبيرة؛ إذ أفاد 32.4% من العينة بعدم تمكنهم من إيجاد عمل بديل، ربما بسبب اعتماد هذه المؤسسات على التمويل الخارجي الذي تأثر سلبًا بالأزمة. ومع ذلك، فإن نسبة 29.7% ممن وجدوا عملًا في المجال نفسه، تشير إلى توافر بعض فرص العمل في هذا القطاع.

أما القطاع الصحي، فقد ظهر ضمن أكثر القطاعات تضررًا، إذ فقد 38.5% من عينته وظائفهم دون إيجاد بديل. وفي المقابل، أظهر العاملون في القطاع غير الرسمي مرونة أكبر في التحول إلى مجالات عمل جديدة (35.7%)، مما يُبرز طبيعة هذا القطاع القائمة على المرونة والقدرة على التكيف. ومن المهم أن نشير إلى أن حجم العينة في القطاعين الصحي وغير الرسمي كان صغيرًا نسبيًا، وعليه فإنه يصعب إطلاق نتائج الاستبيان على القطاع كه.

الشكل رقم «6»

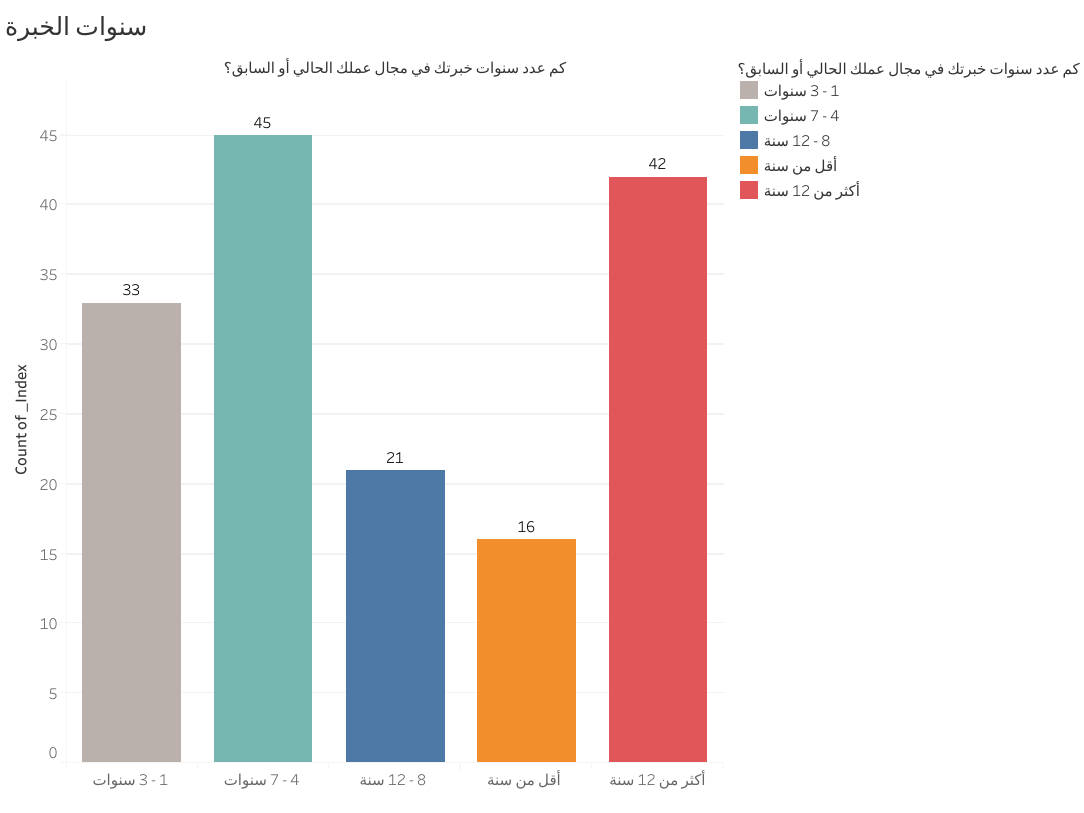

تأثير سنوات الخبرة في تغيير الوضع الوظيفي

أظهرت نتائج تحليل سنين الخبرة توزيعًا واضحًا بين المستجيبين، إذ تصدرت فئة 4 – 7 سنوات خبرة العدد الأكبر بعدد 45 مستجيبًا (28.7% من إجمالي العينة)، تليها فئة أكثر من 12 عامًا من الخبرة بعدد 42 مستجيبًا (26.8%). وجاءت فئة 1 – 3 سنوات خبرة في المرتبة الثالثة بعدد 33 مستجيبًا (21%)، فيما سجلت فئة 8 – 12 سنة خبرة 21 مستجيبًا (13.4%). أما الأقل خبرة (أقل من سنة) فبلغ عددهم 16 مستجيبًا (10.2%). وتُظهر هذه النتائج تنوعًا في مستويات الخبرة بين أفراد العينة مع هيمنة واضحة للفئات المتوسطة وطويلة الخبرة (من 4 سنوات فأكثر) والتي تمثل مجتمعة 69% من إجمالي المستجيبين.

الشكل رقم «7»

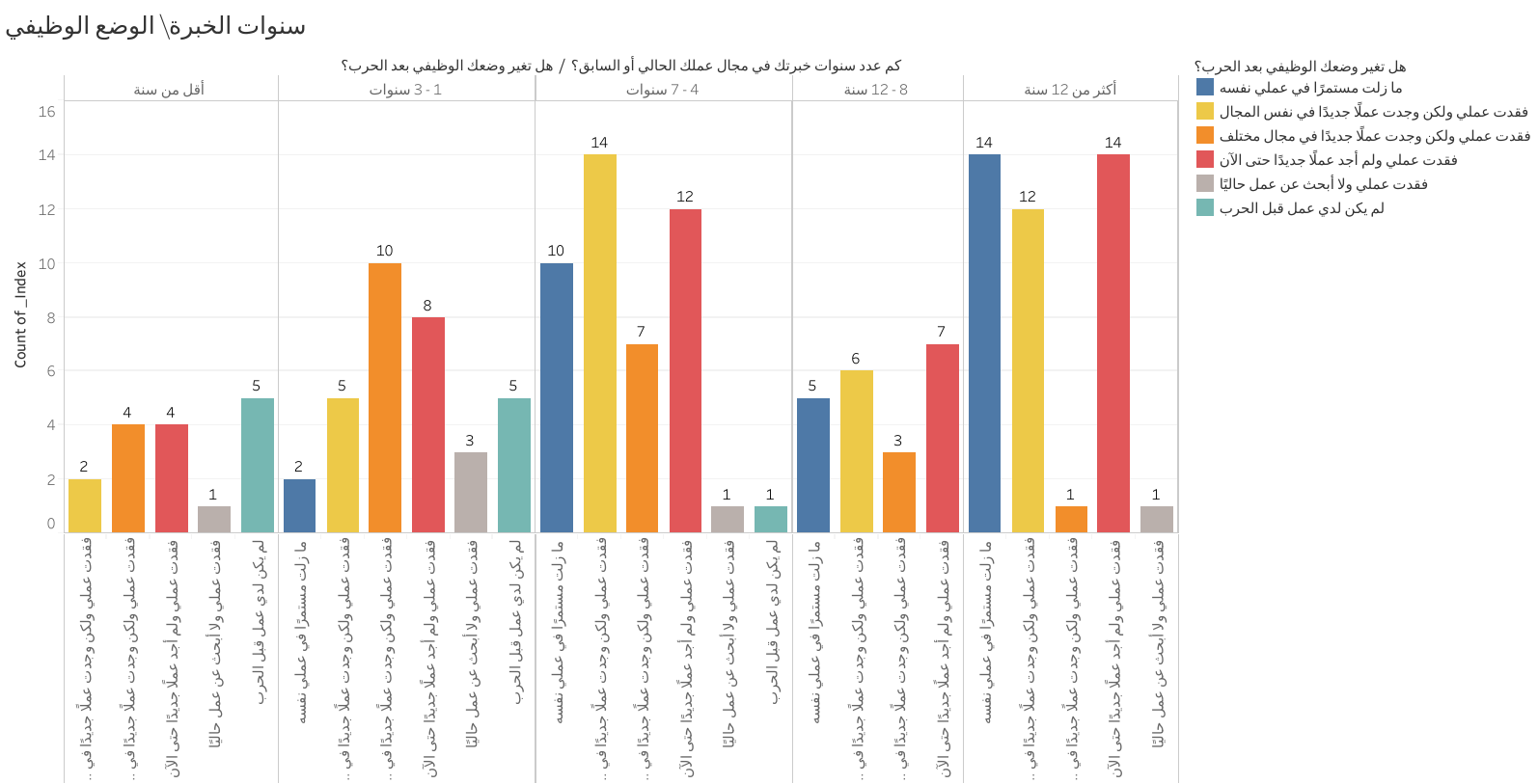

يكشف التحليل التفصيلي للوضع الوظيفي للمشاركين وفقًا لسنوات خبرتهم عن أنماط دالة تُظهر التفاوت الكبير في قدرة الفئات المختلفة على مواجهة تداعيات الأزمة. ففي شريحة الخبراء الأكثر خبرة (أكثر من 12 عامًا)، نلاحظ ظاهرة مثيرة للاهتمام: مع أن ثلثهم تمكن من الصمود في وظائفهم (33.3%)، فإن النسبة نفسها بالضبط وجدت نفسها عاطلة تمامًا عن العمل. وقد يُشير هذا التناقض إلى طبيعة القطاعات التي يعملون فيها، إذ أن بعض التخصصات النادرة قد تحظى بحماية نسبية، فيما تتعرض أخرى لخطر الاختفاء الكامل في الأزمات. ومن اللافت أن نسبة ضئيلة فقط (2.4%) من هذه الفئة عالية الخبرة اضطرت إلى التحول إلى مجالات عمل جديدة، مما يشير إلى صعوبة إعادة تأهيل الكفاءات العليا وإدماجها في قطاعات مختلفة.

أما الفئة المتوسطة – العليا (8 – 12 سنة خبرة)، فتكشف النتائج عن صورة أكثر ديناميكية؛ إذ تُظهر الزيادة الملحوظة في نسبة التحول إلى مجالات جديدة (14.3% مقابل 2.4% في الفئة الأكثر خبرة) – تُظهر أن هذه الفئة تتمتع بمرونة أكبر في التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغير، مع الاحتفاظ بقدر معقول من الخبرة التخصصية.

وتأتي الفئة الأكبر عددًا (4 – 7 سنوات خبرة) لتقدم لنا أكثر الصور تفاؤلًا نسبيًا؛ إذ تُظهر النتائج ارتفاعًا في نسبة من وجدوا أعمالًا في تخصصهم نفسه (31.1%) مقابل انخفاض طفيف في نسبة العاطلين عن العمل (26.6%)، مما يشير إلى أن هذه الفئة تتمتع بمزيج مثالي من الخبرة الكافية والمرونة المطلوبة لاستيعاب الصدمات. كما أن نسبة التحول إلى مجالات جديدة (15.6%) تظل معقولة.

أما الفئة الأقل خبرة (1 – 3 سنوات)، فتكشف عن واقع قاسٍ: انهيار شبه كامل في مساراتهم المهنية (6.1% فقط احتفظوا بوظائفهم)، مع اتجاه واضح إلى التحول قسريًا إلى مجالات عمل جديدة (30.3%). وتنذر هذه النتائج بأزمة جيل كامل من الشبان المهنيين الذين أجبروا على التخلي عن تخصصاتهم واستثماراتهم التعليمية تحت ضغط الأزمة.

وعمومًا، ترسم هذه النتائج صورة متدرجة لتأثير الأزمة، إذ تُظهر:

- مقاومة نسبية للكفاءات العليا في الحفاظ على تخصصاتها.

- مرونة أكبر في الفئات متوسطة الخبرة.

- انهيار شبه كامل لمسارات التطور المهني للفئات الأقل خبرة.

ولهذا التدرج تداعيات خطيرة على عملية إعادة الإعمار المستقبلية، فقد يواجه السودان فجوة مهارات متوسطة المدى مع صعوبة في إعادة دمج الكفاءات العليا من ناحية، وضياع استثمارات تعليمية كبيرة في جيل الشباب من ناحية أخرى.

الشكل رقم «8»

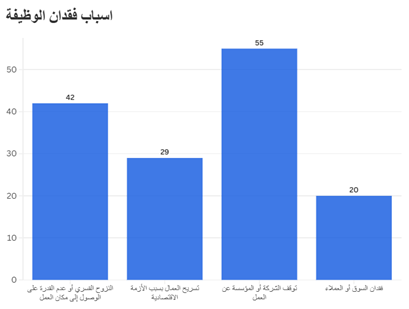

أسباب فقدان الوظيفة

يُظهر تحليل أسباب فقدان الوظيفة بين المستجيبين ثلاثة عوامل رئيسة، وكان توقف الشركات أو المؤسسات عن العمل كليًا أبرز الأسباب، إذ كونت (37.6%) من إجمالي حالات الفقدان، يليه النزوح أو عدم القدرة على الوصول إلى مكان العمل بـ (28.7%). كما أظهرت البيانات أن (19.8%) من إجمالي حالات الفقدان كانت بسبب تسريح العمال جراء الأزمة الاقتصادية. وأخيرًا، يظهر عامل فقدان الأسواق والعملاء بـ (13.6%)، إذ أدى انهيار القوة الشرائية وتداعي سلاسل التوريد إلى شل حركة العديد من القطاعات. وتُبرز هذه النتائج التأثير المباشر للأزمة الاقتصادية في فقدان الوظائف، يليه العامل الأمني المتمثل في النزوح، مع ملاحظة تأثير ثانوي لانهيار المؤسسات –بوصفه عاملًا مستقلًا– في فقدان الوظائف.

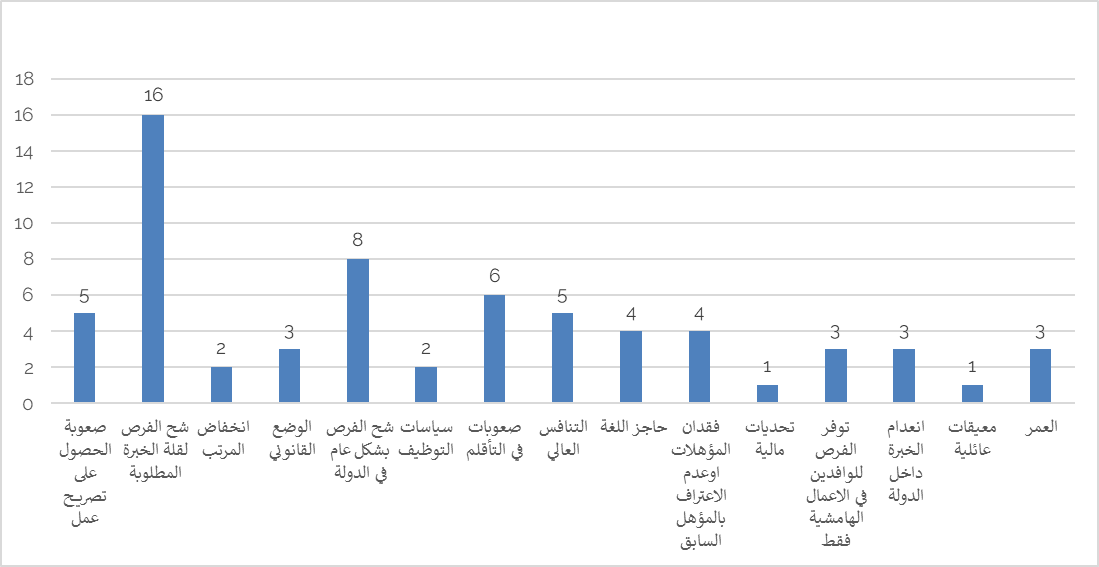

تحديات البحث عن عمل

يُظهر تحليل التحديات التي تواجه السودانيين الباحثين عن عمل خارج البلاد عدة معوقات رئيسة، إذ تبرز مشكلة الاعتراف بالشهادات والخبرات السابقة ضمن أبرز العوائق، مع وجود صعوبات في تخطي حاجز اللغة في بعض الدول المضيفة. كما تشير البيانات إلى محدودية الفرص المالية المتاحة، إذ تعاني أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل من صعوبات في تمويل عملية البحث عن فرص خارجية.

ومن ناحية أخرى، تظهر تحديات تتعلق بالسياسات الحكومية وأنظمة التوظيف في الدول المضيفة، حيث يواجه بعض الباحثين عن عمل صعوبات في الحصول على تصاريح العمل اللازمة. كما تبرز البيانات وجود عوائق ثقافية في بعض أنظمة التوظيف الأجنبية التي قد لا تتناسب مع الخبرات والمؤهلات السودانية. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الفرص المتاحة تقتصر على أعمال محدودة أو قطاعات معينة، مما يقلص خيارات الباحثين عن عمل. ويُلاحظ أيضًا وجود فجوة بين المهارات المطلوبة في سوق العمل الدولي والمؤهلات المتوافرة لدى بعض الباحثين عن عمل من السودانيين.

الشكل رقم «10»

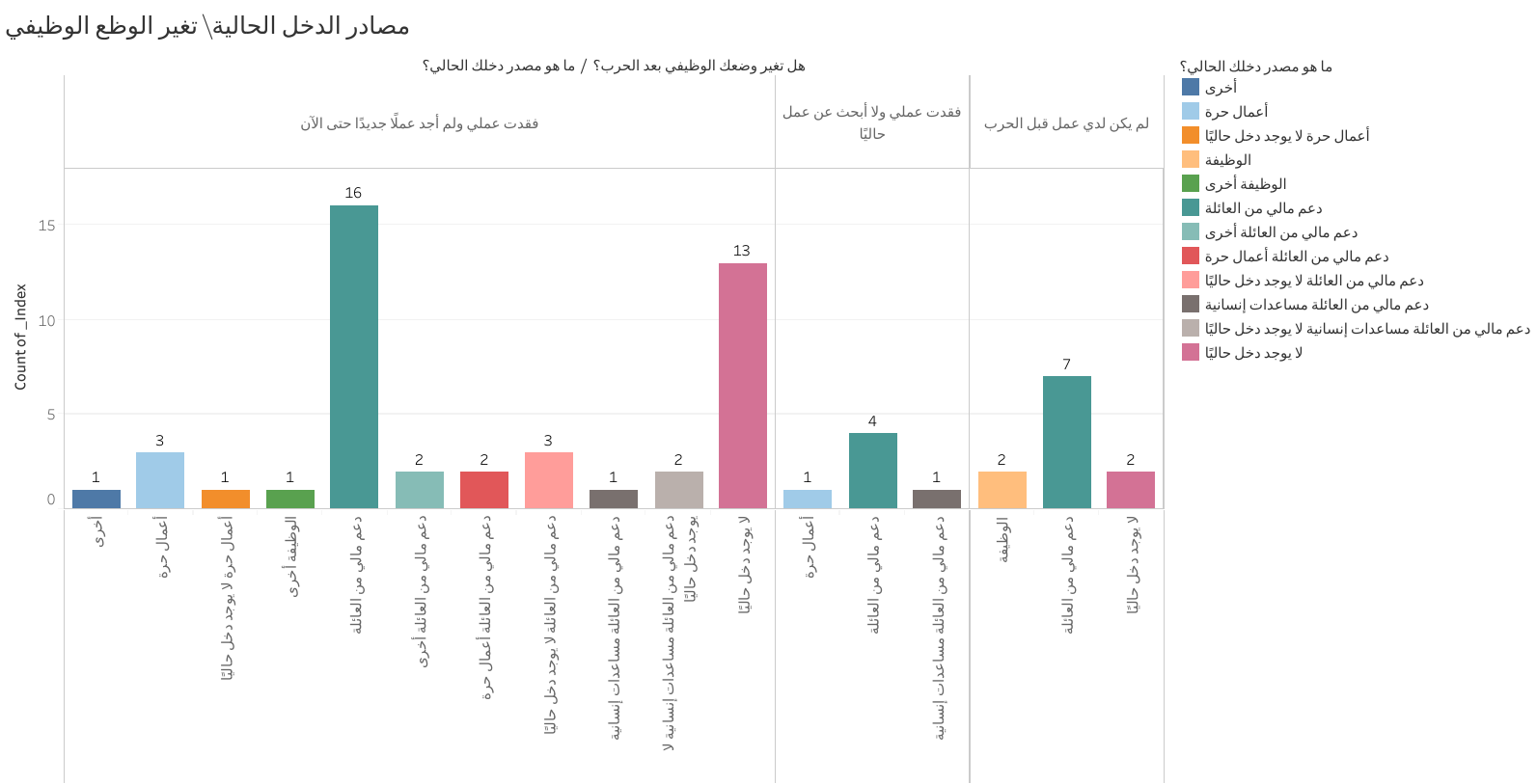

تأثر مصادر الدخل

يُظهر تحليلُ استجابةِ المشاركين لمصادر دخلهم قبلَ الحرب أن غالبيةَ العينة (67.5% – أي 106 مشاركًا) كانوا يعتمدون، على نحو أساسي، على وظائفهم الثابتة، فيما اعتمد 15.9% (25 مشاركًا) على الدعم المالي من الأسرة، و3.4% (21 مشاركًا) على أعمالهم الحرة مصدرًا رئيسًا للدخل.

ومع اندلاع الحرب، شهدنا تراجعًا دراماتيكيًا في قدرة الكثيرين على الاحتفاظ بوظائفهم. وتهدف هذه الجزئية إلى دراسة مدى تأثير فقدان الوظائف على مصادر الدخل، عبر رصد استجابات المشاركين بشأن مصادر دخلهم بعد اندلاع الحرب، وربط ذلك بتغيير أوضاعهم الوظيفية. ويوضح الشكل «11» أن معظم المشاركين الذين فقدوا أعمالهم ولم يجدوا فرصةً جديدة (45 مشاركًا) باتوا يعتمدون بنسبة 57.7% (26 مشاركًا) على الدعم المالي من العائلة، فيما أفاد 28.8% (13 مشاركًا) بأنهم لا يمتلكون مصدر دخل حاليًا، واتجه 15.5% (7 مشاركين) إلى الأعمال الحرة لتعويض الفقدان.

ولا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة إلى المشاركين الذين فقدوا وظائفهم ولم يبحثوا عن عمل جديد، أو من لم يكن لديهم عمل قبل الحرب، إذ أكد أغلبهم أيضًا اعتمادهم على المعونات الأسرية مصدرًا أساسيًا للدخل، مما يشير إلى الدور الحاسم الذي تضطلع به شبكات التكافل داخل العائلة والمجتمع في سدّ الفجوة المؤقتة، لكن الاعتماد المطلق عليها يُظهر هشاشة واقع الدخل ويزيد من الضغوط على الأسر التي قد تضطر إلى توجيه مواردها إلى أفراد إضافيين دون وجود مصادر مستدامة.

ويمكن تفسير هذه النتائج بطبيعة التضامن الاجتماعي والتكافل العائلي المنتشرة في السودان، حيث تُعوّض المعونات الأسرية –بما في ذلك تحويلات المغتربين– النقص في الدخل الرسمي. ومع ذلك، فإن استمرار الاعتماد على الدعم العائلي وحده يضع الأسر أمام تحديات باقية، ولا سيما في حالة تراجع التحويلات الخارجية.

الشكل رقم «11»

الرغبة في الانتقال أو العودة إلى السودان

تنقسم هذه الجزئية إلى قسمين رئيسيين: تحليل نوايا الانتقال بين المشاركين المقيمين داخل السودان، واستكشاف رغبات العودة لدى المشاركين المقيمين في الخارج. ويُلقي هذا التقسيم الضوء على اتجاهات هجرة القوى العاملة وتأثير النزاع في قرارات الأفراد المهنية والشخصية.

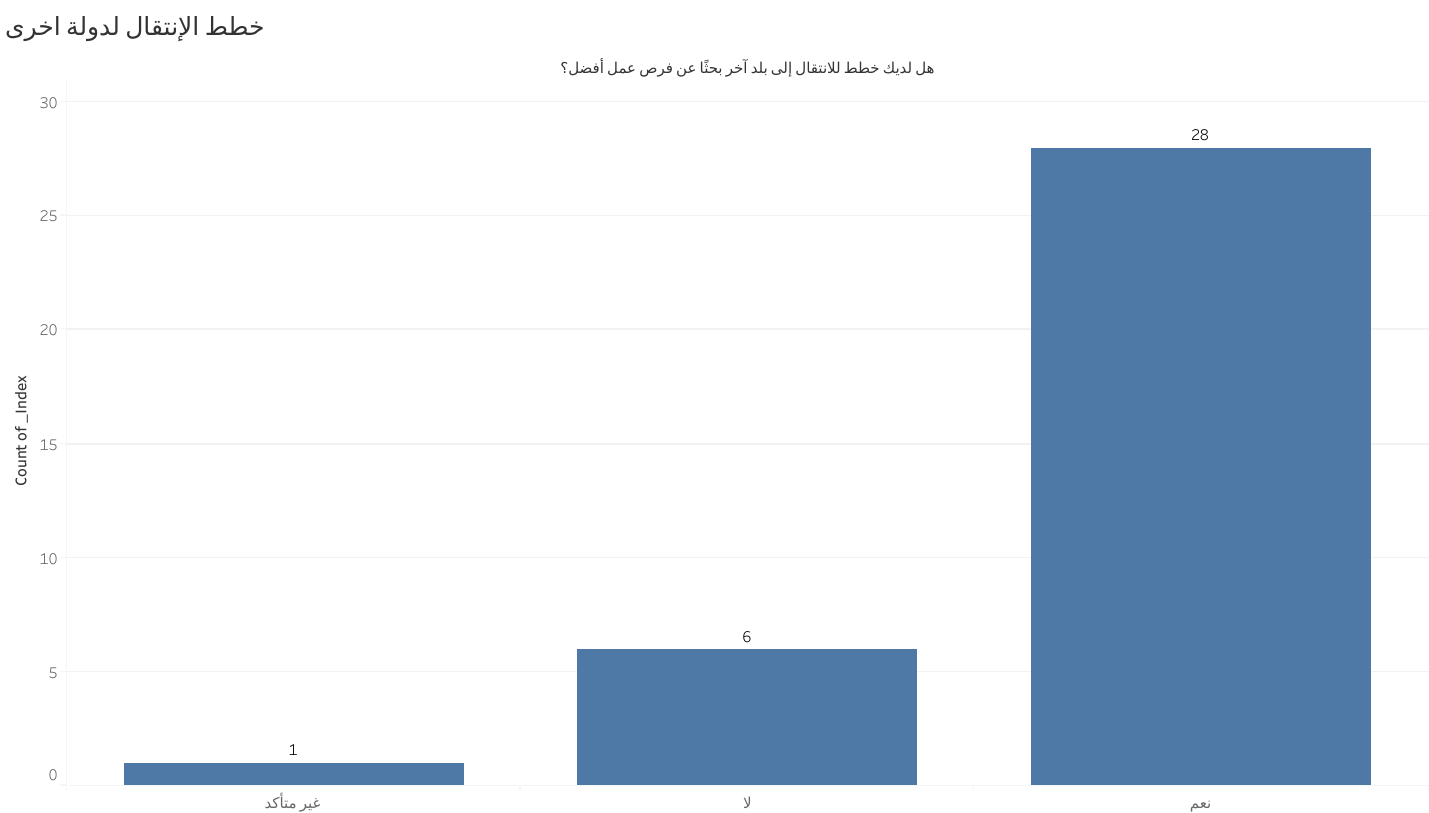

أولًا: نوايا الانتقال لدى المقيمين داخل السودان

يُبيّن الشكل «12» أن 80% من المشاركين داخل البلاد (28 مستجيبًا) يخططون للانتقال إلى دولة أخرى بحثًا عن فرص عمل أفضل، مقابل 17.1% فقط (6 مستجيبين) يفضلون البقاء في السودان رغم التحديات القائمة. وتُظهر هذه النسبة المرتفعة من الراغبين في المغادرة مدى الضغط الاقتصادي الذي يعانيه السوق المحلية، وتداعيات انكماش الوظائف الثابتة وانعدام البدائل المناسبة. كما تشير إلى احتمال تفاقم مشكلة تسرب الكفاءات الماهرة في المستقبل القريب، مما قد يزيد من فجوة الخبرات ويقلّص قدرات التنمية المحلية.

الشكل رقم «12»

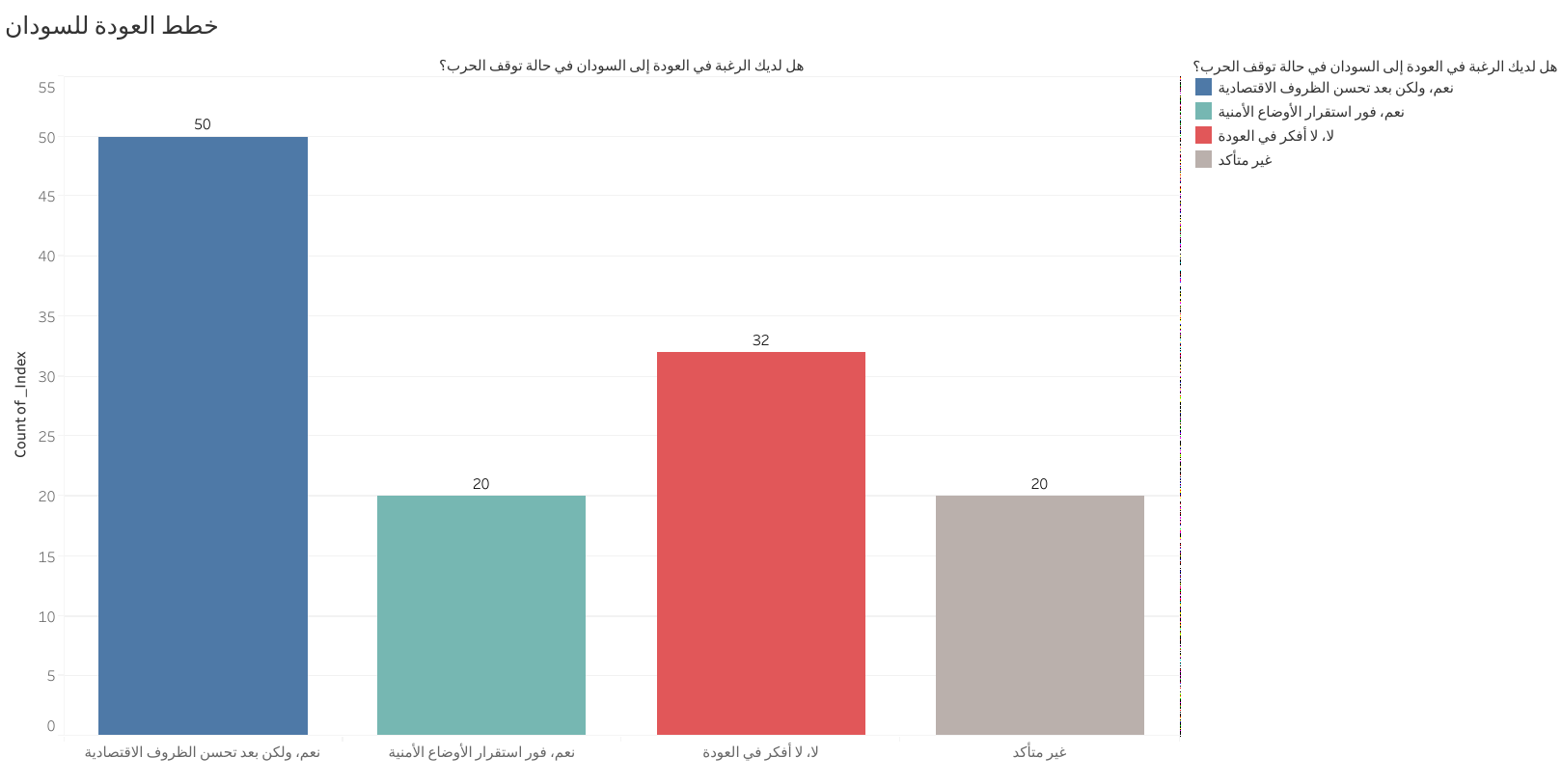

ثانيًا: رغبات العودة لدى المقيمين خارج السودان

في حين يستعد قسمٌ من الكفاءات السودانية لاستكشاف آفاق جديدة في دول المهجر، يظل سؤال العودة مطروحًا للأفراد الذين غادروا فعليًا. ويوضّح الشكل «13» أن 40.9% من المشاركين في الخارج (50 مستجيبًا) يعربون عن استعدادهم للعودة فور انتهاء الحرب، شرط تحسّن الظروف الاقتصادية في السودان. وفيما تشترط نسبة 16.4% إضافية (20 مستجيبًا) عودة الأمن قبل التفكير في العودة، يفيد 26.2% منهم بأنه لا رغبة لديهم في العودة حتى في بعد استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية، فيما يظل 16.4% مترددين متأرجحين بين البقاء والعودة.

الشكل رقم «13»

العوامل التي تؤثر في العودة

للفهم العميق لرغبة المشاركين في العودة، حُللت إجاباتهم بشأن أبرز العوامل التي قد تؤثر في قرارهم بالرجوع إلى السودان. وأظهرت النتائج أن الاستقرار الأمني يحتل المرتبة الأولى ويعد عاملًا حاسمًا، إذ يرى أغلب المستجيبين أنه لا يمكن التفكير في العودة إلا بعد توافر بيئة آمنة ومستقرة.

وفي المرتبة التالية، يركز المشاركون على توافر الخدمات الأساسية، لا سيما الرعاية الصحية والتعليم والسكن. فبالنظر إلى الانهيار الذي تعرضت له بعض المرافق خلال فترة النزاع، بات وجود بنية تحتية قوية لهذه الخدمات شرطًا أساسيًا للشعور بالأمان والراحة عند العودة.

ثم يأتي تحسن الوضع الاقتصادي وتوفر فرص عمل مناسبة في مقدمة أولويات الراغبين في العودة، إذ يرى المستجيبون أن لوجود سوق عمل نشط ومستقر يوفر الدخل الكافي دورٌ رئيسٌ في قرارهم. وأخيرًا، أشار بعض المشاركين إلى أهمية إعادة بناء البنية التحتية والمؤسسات العامة، إذ تمنحهم الجهود المبذولة في إعادة الإعمار الثقة في أن العودة ستكون بداية فعالة لإعادة استقرار حياتهم المهنية والشخصية.

فوارق عمرية في ميول العودة

لمعرفة تأثير العمر في قرار العودة، قُسّمت استجابات المغتربين إلى شرائح عمرية. وأظهرت النتائج أن الفئة من 26 إلى 35 عامًا هي الأكثر رفضًا لفكرة العودة، إذ عبّر 33.3% (23 مستجيبًا) منهم عن عدم رغبتهم في العودة حتى بعد استقرار الأوضاع. أما الفئة بين 36 و45 عامًا، فكانت الأكثر ميلًا إلى العودة بعد تحسن الظروف؛ إذ صرّح 62.5% (15 مستجيبًا) منهم بانفتاحهم على العودة.

تداعيات بعيدة المدى

في حديثه إلى «سوداليتكا»، ركّز خبير الموارد البشرية د. عباس المغربي على الأثر الكبير للحرب في سوق العمل السوداني، قائلًا: «تداعيات الحرب على توفر العمالة الماهرة وغير الماهرة كبيرة جدًا، وسوف تستمر آثاره لمدى طويل حتى بعد توقف الحرب». وأضاف: «ما بناه السودان في السبعين عامًا الماضية، فُقد في أول أسبوعين من الحرب بفقدان نسبة كبيرة من الموارد والإمكانات والقوى البشرية المؤهلة التي هاجرت أو التي اعتقلت أو التي فقدت حياتها». كما أشار المغربي إلى أن توقف الإنتاج تسبّب في ارتفاعٍ حادٍ في البطالة، لا سيما وسط العمالة غير الماهرة، لافتًا إلى أن تعافي رأس المال البشري —المرتبط عضويًا برأس المال المادي— يستحيل دون استقرار حقيقي، وموضحًا: «لذلك لا أتوقع انسداد فجوة القوى العاملة إن لم يحدث سلام حقيقي وتصالح اجتماعي».

ودعا د. المغربي إلى خطة عاجلة لما بعد الحرب، قائلًا: «بعد الحرب، يجب الشروع في جمع البيانات لتقييم الفجوات في سوق العمل، والعمل على برامج بناء القدرات والتدريب». كما شدّد على أهمية توفير شبكة أمان اجتماعي للعاطلين جراء الحرب، مع التركيز على جذب الاستثمارات لإعادة إحياء الاقتصاد، مُضيفًا: «يجب توفير نظام دعم اجتماعي للقوى البشرية التي فقدت وظائفها في الحرب، والعمل على جذب فرص استثمار»، ومؤكدًا ضرورة التعافي الاقتصادي والاجتماعي ليتعافى سوق العمل في السودان من آثار الحرب.